2025.10.01

理学療法

ソフトボールにおける怪我の発生率と原因について

執筆大原 希公(アスレティックトレーナー/鍼灸師)

整形外科、整骨院での勤務経験を活かして幅広い年代の運動指導を行う。学生アスリートからお年寄りまで、一人一人に寄り添ったリハビリで目標達成まで温かく並走する。

ソフトボールは女性に人気で野球と似たルールの競技ですが、研究や論文は野球ほど多くありません。

ソフトボールは女性に人気で野球と似たルールの競技ですが、研究や論文は野球ほど多くありません。

そんな中、今回はソフトボールに特化した論文を紹介します。

ソフトボールに多い怪我や原因について知識を深め、ぜひ怪我の予防や対策に役立ててください。

この論文は2024年に発表されたものになります。

この論文の結論は以下の通りになります。

- ソフトボールの全体的な怪我の発生は多くなく、怪我の中でも野手は下半身に、ピッチャーは上半身に多い。

- ソフトボールの投手は上半身の怪我が多く、疲労や登板回数が原因となっている。

- 怪我をしないためにも体幹と下半身の強化、シーズン前のコンディショニング、そして投手の疲労状態のモニタリングをすることが怪我の予防につながる。

大学生ソフトボール調査した結果

アメリカの大学でプレイする大学生のソフトボール選手を調査したところ、試合時間1000時間あたり4.3件の怪我が発生し、練習時間1000時間あたり2.67件の怪我が発生したと報告されています。

練習の中でもプレシーズンの練習はインシーズンの練習の2倍の怪我が発生したそうです。

練習中に多い怪我は

- 足関節の捻挫

- 膝の内側損傷

- 脳震盪

- 大腿部の肉離れ

- 下腿挫傷

試合中に多い怪我は

- 足関節の捻挫

- 肩の損傷

- 肩の腱鞘炎

試合中の負傷27% 練習中の負傷55%は非接触でした。

ソフトボールは野球に比べて投球距離と塁間距離が短いため打者と野手は素早い反応時間を要します。

そして打者との接触での負傷は11.2%を占め、投手と三塁手に発生していました。

高校ソフトボールの肩と肘の怪我を調査した結果

アメリカの高校ソフトボールの怪我を調査した結果、全体的な障害発生は比較的に低く、10000件あたり肩は1.14件 肘は0.41件でした。

肩の怪我は練習中よりも試合中に発生し、肘の怪我は練習と試合同程度だったそうです。

高校アスリートのほとんどのチームが投手を多くても2~3人しか抱えていないため、選手層の薄さから肩と肘に苦しむ投手が多くみられています。

若年アスリート98人の1シーズンを調査した結果

98名の選手をシーズンに渡って調査したところ、シーズンの中で43人のアスリートの負傷が49件報告されました。

投球以外の負傷の大部分は下肢(61.3%)または背中(25.8%)に発生し、投球関連の負傷の72.2%は上肢に発生しています。

48人の投手のうち、18人(38%)が投球に直接起因する負傷を負い、これらの大部分(78%)はシーズン最初の6週間以内に発生したそうです。

野手における負傷の大部分は2週間未満の欠場にとどまりましたが、投手の50%はシーズンを2週間以上欠場し、4人の投手はシーズンを終える負傷を負ったそうです。これらの結果は特にほとんどのチームが投手の人数に限りがあることを考えると重大なことになります。

体幹強化によるパフォーマンス向上、怪我の予防

現在スポーツ全般において体幹の強化と安定性が強調されています。

多くの体幹強化トレーニングはパフォーマンス向上のためにオープンキネティックチェーン(OKC:手や足が自由に動いている運動)に重点が置かれています。

ソフトボール選手14名でOKCとクローズドキネティックチェーン(CKC:手や足地面にくっついている運動)による上肢の体幹評価を行うと、CKCでは、筋力の向上(OKCも同様)だけでなくパフォーマンス、投手は投球速度の向上がみられました。

興味深いことに、上半身のCKCは下半身の運動の改善にもつながりOKCを実施したアスリートにくらべて片足スクワットのバランスも改善したそうです。

下半身の強化は傷害リスクの軽減とパフォーマンスの向上に重要と報告されています。

また、野球に関する研究では、体幹の安定性が向上すると傷害リスクが低下しパフォーマンスが向上すると報告されています。

まとめ

ソフトボール全体での怪我の発生率は低いですが、投手の怪我が多く発生しやすいです。

また、チームにおける投手の数が少ないため、投手が怪我をすることでチーム全体のパフォーマンスに影響することが懸念されます。

投手への負担が大きくなり登板回数が増え、怪我をすることで、シーズン中に復帰できないこともあります。そういう選手を減らすためにも指導者やトレーナー、選手自身がトレーニング方法や休養について知ることが大切です。

関連する記事

-

2026.02.17

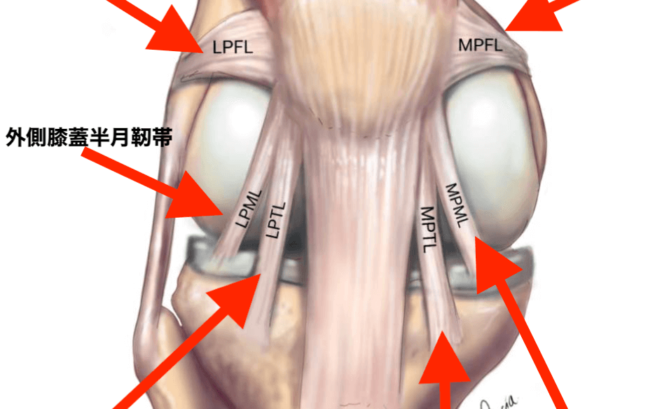

【膝骸骨の最新情報】膝蓋大腿靭帯、膝蓋半月靭帯、膝蓋脛骨靭帯の機能・症状を解説

-

2025.12.31

柔道に多い怪我と予防に効果的なエクササイズ

-

2025.10.01

ソフトボールにおける怪我の発生率と原因について